日も高くなった9時ごろに山に入って、目当てのタケノコがほぼ採り尽くされたあとでも、ミズだけはわさわさと出迎えてくれる。

時期を大幅に過ぎた頃山に入って、立派に育ってしまったコシアブラやタラノメを嗚呼と見上げるその足元に、ミズならわさわさと待っていてくれる。

そこにある限りいつだって食べごろのミズは、マイペースなわれわれにとって心強い山菜だ。

プロフィール

| ミズ・ミズナ(ウワバミソウ) |

| ミズ・ミズナ(蟒蛇草) |

| イラクサ科 |

本名はウワバミソウなのだが、ミズナやミズの名称のほうがより多く用いられている。

名前の由来

ウワバミソウは蟒蛇草で、蟒蛇とは大蛇のこと。

生えている場所が、大蛇でも出てきそうな沢など湿った薄暗い場所なので、このような物騒な名前がついたようだ。

わたし個人的には、ミズを採っている最中に大蛇はおろか、ノーマルサイズの蛇にすら会ったことがない。たまたまなのか。

分布

北海道から九州の沢沿いなど、湿り気の多い場所。

レッドリスト

| 絶滅 | ー |

| 絶滅危惧Ⅰ類 | 熊本 |

| 絶滅危惧Ⅱ類 | ー |

| 準絶滅危惧 | 宮崎 |

見分けるための特徴

沢沿いに密生しているギザギザの葉っぱはミズ、と言い切っていいかも。

葉は互生し、葉の付け根で茎がやや曲がる。

この特徴さえ押さえておけば、沢沿いでほかに似た植物もないことから初心者でも採取しやすい山菜だ。

茎にはトゲや毛などもなく、つるんとしている。

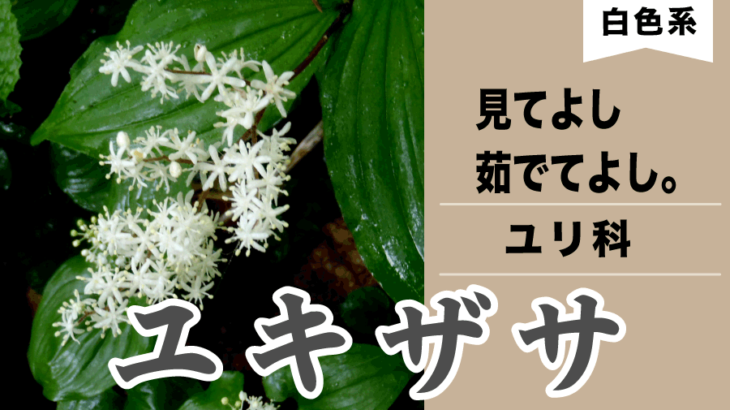

花

5月下旬ごろから白い花が、葉の付け根あたりに咲く。

雌雄異株で、雄花には1〜2センチほどの柄があるが、雌花の柄はかなり短い。

上の画像は雄花。

食べる部分

茎:採取のしかた

なるべく太いものを選ぼう。

茎を根本から摘む。葉っぱは使わない。

葉っぱを取り除く際に、下方面へしごくようにして取れば、同時にスジが剥ける。

スジは取り除いた方が食感も良いし、断然食べやすい。

上の画像は根本が赤いいわゆる「アカミズ」。

より粘り気があって人気。

根本が赤くないほうは「アオミズ」と呼ばれ、アカミズよりも粘りが劣る。

実(ミズのコブ):採取のしかたと時期

秋が近づく頃、葉の付け根部分にむかご状のコブができる。

放っておけばこれが地面に落ちて、新芽になる。

このコブは、茹でてだし醤油などに漬け込むととろりとした食感がとてもおいしい。

摘むときは、このコブ部分だけあればよいので、葉などはその場でむしり取れば荷物が減る。

ミズの栄養素:ビタミンC豊富

ミズのビタミンCは豊富で、熱でも壊れにくいとのことだが、ではどのくらいの量が含まれるのか、残念ながら栄養成分表などには計測結果が見当たらない。

秋田県のホームページに「秋田県産山菜の成分について」(宍戸氏・児玉氏)のレポートによると、ミズのビタミンCは100gあたり119mg。

同じイラクサ科の山菜であるアイコの倍以上の含有量だ。

レモン100gあたりで100mg、キウイ100gあたりで140mg。

ちなみに成人の1日あたりのビタミン摂取推奨量が100mg。

ビタミンCは、美肌にかかせないという話はよく聞くが、ほかにも活性酸素を抑えたり、コラーゲンの生成を促進したり、免疫力アップ、鉄の吸収アップなどなど健康なカラダにかかせない栄養素。

登山での日焼けケアにも、ぜひ下山の際にはミズをお土産に採取してはどうでしょ?

調理例:ミズのたたき

葉をおとし、スジを取り除く。

1)スジを取り除いたミズは水にさらすと、まるまってしまうので、おひたしにする場合は見た目が損なわれるので注意。

2)熱湯に塩小さじ1ほど入れて1分程度、茹でる。

根本が赤いミズならば、根本から茹でて赤みが取れるまで茹でる。

茹ですぎると、栄養素も食感も損なわれるのでほどほどに。

※すぐに調理しないときも、そのまま保存するよりも茹でて冷蔵庫で保存したほうがよい。

3)冷水にとって粗熱をとる。

4)ポリ袋にいれて、麺棒などで叩く。

5)叩いたミズをまな板に取り出し、包丁でさらに粘りがでるまで細かくきざむ。

6)白味噌を適量と、お好みで生姜おろしを加えてさらに混ぜる。

味噌は味を見ながら足せば良い。

あつあつごはんが進む、進む♪

ミズのコブの醤油漬け

ほどよい食感と、噛むと粘り気があってとてもおいしい。

調理も楽なので、山飯としても利用できる。

1)ミズのコブは、熱湯で茹でる。赤色が緑になればOK。

2)冷水にとって冷ます。

3)麺つゆとおろし生姜に一晩漬ける。秋田県人ならば「味どうらく」に漬けると良い。

コメントを書く