野山はさまざまな苗字(?)のショウマくんたちでごったがえしている。

トリアシショウマ、ミヤマショウマ、ヤマブキショウマ、サラシナショウマ・・・。

きっとまだいる。

個人的にはこのショウマ君の類は苦手である。

理由は見分けがつきにくいことと。

しかもその姿形はいたって凡庸だから、さあ見分けてやろうというモチベーションが上がらない。

ところがこのショウマくんたち、山菜として食べられるとの情報を得た。

ならば!と、がんばって見分け方を学習してさっそく採ってきた。

・・・がしかし、見分け方をがんばって習得ほどには、おいしいわけでもさりとてまずいわけでもなかったのだった。

関税やら異常気象やらで農作物の供給がおぼつかなくなったときになど、今回の知識は役に立つかもしれない。

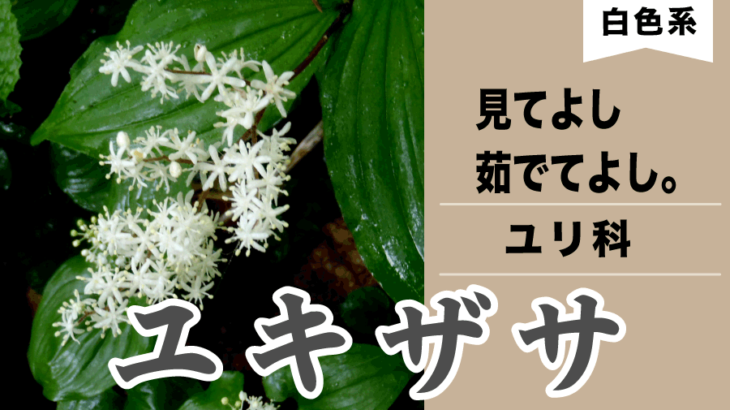

プロフィール

| トリアシショウマ |

| 鳥足升麻 |

| ユキノシタ科 |

名前の由来

新芽がでたときの、つまり山菜として採り頃のトリアシショウマの先端部分が、鳥の足に似ていることに由来する。

平安時代の延喜式に「鳥の足草」という名前が掲載されているそうだが、これはサラシナショウマのことらしい。

分布

北海道から近畿にかけての、林の中など。

レッドリスト

| 絶滅 | ー |

| 絶滅危惧Ⅰ類 | ー |

| 絶滅危惧Ⅱ類 | 神奈川 |

| 準絶滅危惧 | ー |

見分けるための特徴

山菜として採取するときには、まだ葉が開き切らないうちに採る。

茎や葉は全体に赤っぽい。

また、画像のように茎にびっしりと細かな毛が密生しているので分かりやすい。

似た山菜:ヤマブキショウマ

トリアシショウマと同じ場所にあることが多い。

見た目もそっくり。

違いは茎に毛がなく、つるんとしている。

しかし間違えて採取したとしても、こちらもトリアシと同じようにして食べられるので、特別トリアシショウマだけ純粋に食べたいという趣向でもないかぎり、問題はない。

食べる部分

採取のしかた

採るときは、まだ葉が開いていないものを、根本から上に向かって順々に指で折ってみて、ポキっと気持ちよく折れるところから。

採れる時期は、雪解けのタイミングにもよるが5月中旬から6月上旬ごろ。

注意)手の温度で、硬くなってしまうので採取したらすぐに袋やカゴに入れる。

調理例:マヨネーズ醤油あえ

①鍋に湯をわかし、塩ひとつまみ加えてから、トリアシショウマを茹でる。

②色が緑色に変わったら、冷水にとって粗熱をとる。

③食べやすい長さに切り揃え、マヨネーズと醤油で和えて鰹節をふりかける。

好みで辛子を混ぜても良い。

調理例:炒め物

単体でバター炒めや、ガーリックオリーブ炒めにしてもいいが、そうなるとたくさん採取しないとならないので、他の具材とともに炒める。

トリアシショウマ自体、さほど際立った味がないので、何にでも合わせられる。

画像は豚肉と炒めた。パンチが欲しいので、これにサンショか一味がらし、あるいは柚子胡椒など合わせると良さそう。

炒めるときは、洗ってから適当に刻んでそのまま油炒めにする。

コメントを書く