プロフィール

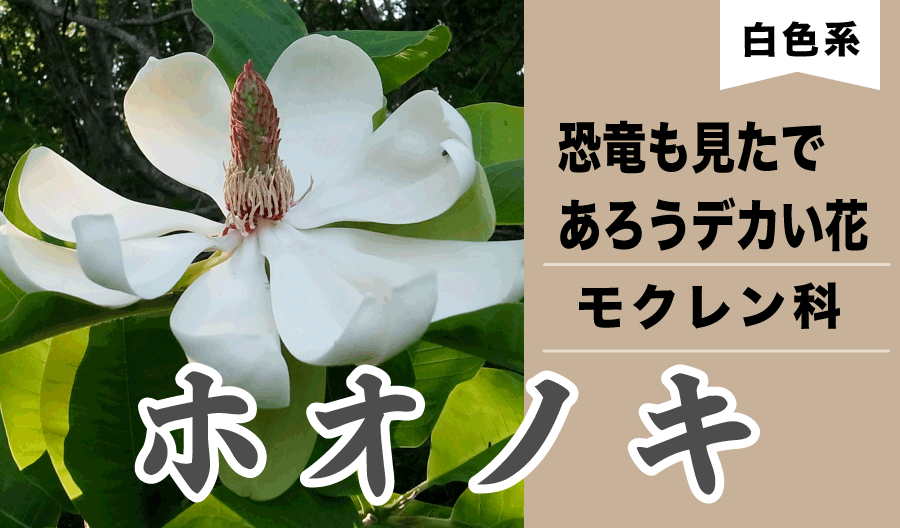

| ホオノキ |

| 朴木 |

| モクレン科 |

分布

北海道から九州の里山や森、道路脇など。

陽樹なので日当たりのよい場所でいち早く成長する。

レッドデータ

| 絶滅 | ー |

| 絶滅危惧Ⅰ類 | ー |

| 絶滅危惧Ⅱ類 | 鹿児島 |

| 準絶滅危惧 | 長崎 |

見どころ・推しポイント

とにかく大きな葉

長さ20~45センチ、幅10~25センチと大人でもお面にできるほどに大きな葉は

日本の広葉樹の中でも最大。

ホオノキは陽樹で、日当たりを好む樹。

日光を求めて大きな葉を広げる様子は、まるでパラボナアンテナのようだ。

日当たりがよく生育環境が良い場所のホオノキは成長が早い。

一年で2〜3mも樹高が高くなる。

ホオノキの土用芽

土用芽というのは、夏の土用のころに出る芽のこと。

ホオノキは、春に一斉開葉と言って、その年の葉を輪生状にすべて広げる。

この葉が作った栄養を使って土用芽を出す。

夏の土用の時期は、他の樹木の発芽が完了したころである。

土用芽は最初に開いた自身の葉への日光を遮らないように、茎を十分に長く伸ばしてから葉を開く。

この土用芽は、日光が十分に得られる場合のみ。

日光が他の樹々などで遮られるなどして不十分な環境であれば、春先の一斉開葉のみとなる場合が多い。

しかし日光を得られる環境と分かれば、さらに順々に葉を開いて成長していく。

ホオノキはひたすら上を目指して樹高をあげていく。

枝を伸ばすのも、花を咲かせるのも後回し。

他の樹々よりも高くなることに栄養を全振りだ。

他の樹々よりも高くなればなるほど、生育にかかせない日光争奪戦で優位に立てるのだ。

陽樹のホオノキにとって、日光を多く浴びることが生存のためになによりの優先課題だ。

花が咲くのは十分に大きくなる、樹齢20年ほどになってからになる。

花は2度咲く

ホオノキは葉が大きいだけでなく花もまた大きい。

直径15センチほどの花は白い花びらが6〜9枚とその下に3枚の萼片、中央には雄しべと雌しべがある。

↑花が咲いた1日目。

この期間は雌性期で、紅色の雌しべが柱頭をそり返らせて受粉を待つ。

雄しべは雌しべの下の黄淡色の部分だが、ぴったりと閉じられていてまだ機能しない。

雌しべが受粉できるのは開花した1日のみで、その後はいったん花びらが閉じる。

だから、ホオノキが咲いたなと思ったら、翌日はまた蕾が閉じている様子を観察することができる。

そしてその翌日には再び花は開く。

2回目の開花のとき、雌しべの下に黄淡色の雄しべが開いている。

雌しべは柱頭がピッタリと閉じられていてもはや受粉はしない。

これによって自家受粉を免れる。

3〜5日ほどの生殖期間が過ぎると、雄しべが散りやがて花びらや萼片も散る。

花びらや雄しべは散って、実だけが残る。

上の画像にはまだ雌しべの名残が見られる。

だいぶ実が大きくなってきた。

このあと、実の外皮は美しい紅色になる。

同じモクレン科のタムシバの実も、緑色から鮮やかな紅色になるが、これはモクレン科の特徴なのだろうか?

その美しい紅色も、中の実が熟す頃には外皮は黒っぽくなって割れ、中の赤い実が覗くようになる。

赤い実は鳥が好む。

外皮の黒い色が、中の赤い実をより際立たせて鳥へアピールしている。

ホオノキの実は中に赤い実が出来ている。

外皮が割れて赤い実が覗くと、野鳥がこれを啄ばみ、種を運んでくれる。

ホオノキの実は赤い種を引っ張り出すと、このように糸が付いている。

たとえ実が外皮から落ちそうになっても、この糸によって止まることができるのだろう。

蜜はなく良い香りで虫を誘う

ホオノキの花は蜜は出さない。

一説では、ホオノキが生まれた一億年前は、蜜を吸うようなハチなどの虫がおらず、当時は香りだけで虫を誘う構造だった、とも。

ホオノキは樹高が高くなってからやっと花をつけるので、なかなか花の香りを嗅ぐ機会に巡り会えないのだが、ときどき橋の上や、あるいは強風によって落ちるなどしてこの花を間近で見ることができる。

ぜひ古代の虫たちも嗅いだであろう芳香を楽しんでみてほしい。

ホオノキのホオは「包」のホオ?

若い葉はまだやわらかく、ラッピングにちょうど良い。

地域によってはこの葉で酢飯を包んでホオノキの香りを移し、朴葉寿司を作る習慣もある。

香りを楽しみたいなら、なるべくご飯がアツアツなうちに包むこと。

朴葉は洗って乾燥しないように袋などに入れ、冷蔵庫で保管すれば3〜4日は持つ。

ホオノキの葉には抗菌作用がある。

このため昔の人は食品を包むために利用していた。

画像は、山で採ってきたサンショウの新芽で、山椒味噌おにぎりを作って、朴葉で包んだもの。

アツアツのうちに包んで、容器で密封するとホオの香りがご飯にほんのりと移って春の風味を楽しむことができる。

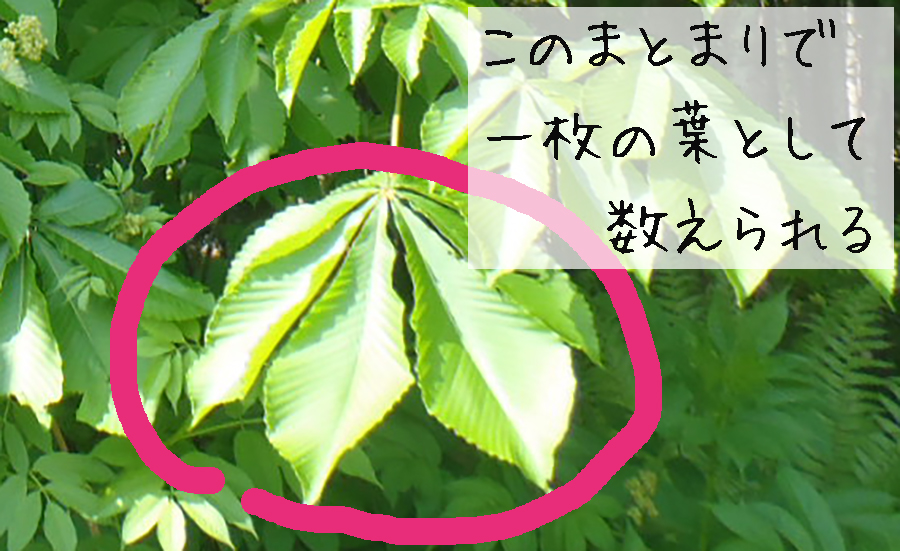

似た植物:トチノキ

大きな葉が輪生状に着く様子がホオノキに似ていて、慣れていないと見分けがつきにくい。

ただしよくよく見れば、ホオの葉よりも

1)葉脈が規則正しくキチンと感があり

2)縁にはギザギザがある。

3)全体に形も揃っているので

これが一番見分けやすいポイントだ。

また、葉の付け根の茎である葉柄が、ホオノキは葉の一枚一枚にちゃんとあるが、トチノキは葉の一枚一枚にはなく複数の葉を束ねて一本の葉柄がある。

ホオノキもトチノキも似たような葉のつき方ではあるが、ホオノキは大きな葉が一枚一枚、枝の先端に集まって付いているのに対し、トチノキは複数枚の葉から構成される掌状葉(しょうじょうよう)という葉で、この複数枚で一枚の葉なのだ。

まとめ

ホオノキは見るほどに興味深く、ユニークな樹で個人的には大好きな樹。

山で見かけるとついつい立ち止まってしまう。

陽樹なので日光に対してとにかく貪欲な成長っぷりは、たとえ日光浴に不利な環境だったとしても、可能性を求めて幹を伸ばす。

不格好でも懸命に、ほしいものへと実直に枝を伸ばして成長していく様子にはドラマを感じさせる佇まいである。

モクレン科は広葉樹の初期の性質を留めており、悠久の時間を生き抜いた種でもある。

どこか洗練しきれていないそのただただデカいだけの葉や花に、そこはかとない癒しを感じるのは私だけだろうか。

ホオノキの花に女の子フェーズ、男の子フェーズがあることを知り居てもたってもいられなくなった。

雌雄異株の男子女子をコンプリートするのも好きだが、ホオノキのパターンもまた女子期と男子期をぜひ見たい。

そして女子から男子に変身するために花びらが閉じられる様も見たい。

ここに挙げた画像は、ホオノキの花を探して1日ほっつき歩いてやっと見つけたもの。

ホオノキの下ではとても良い香りが漂っていて、この香りを嗅ぐことができたのもまたホオノキ推しとしては幸せな時間であった。

コメントを書く