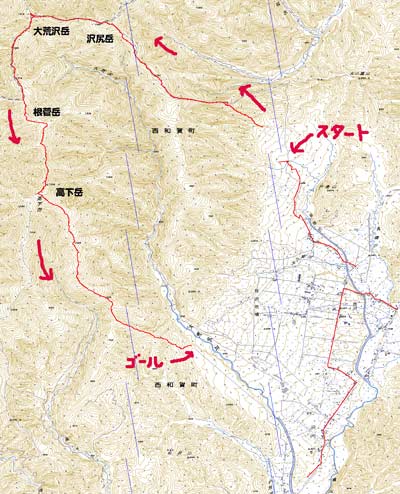

沢尻岳(標高1260m)と大荒沢岳(標高1313.4m)は、

羽後朝日岳の東南に位置し、地形図にはその山名は記されていない。

本日はこの沢尻岳、大荒沢岳に岩手県沢内村の貝沢から入り

根菅岳、高下岳と縦走。

高下岳の高畑登山口に下山するぐるっとルートで楽しんできた。

高下岳の登山口、高畑口にクルマ一台をデポ。

高畑登山口は大荒沢川沿いに伸びる林道の終点にある。

新しいルートのため地形図には登山道が記されていない。

もう一台で入山口の貝沢へ。

秋田県横手側から行けば、貝沢小学校を右手に過ぎ

まもなく郵便局が左手に現れる。

これを過ぎてまもなく高下岳登山口の看板があるので

ここから入る。牧場を抜けるとやがて林道を沢が横切り

このままクルマで沢を徒渉してもいいが

私は沢の手前に駐車。

8時ごろ出発。駐車ポイントから5分ほど林道を歩けば

広場に出て高下岳登山口の看板が出てくる。

牧場のへりを歩くと

行く手に残雪がきれいなピークが見える。

たぶん、モッコ岳か。

ちなみに地形図では尾根の末端付近から

登山道が記されているが

実際はこの尾根ではなく、

ピーク770mに直接突き当たる尾根に

登山道が付いている。

地形図より実際は、だいぶショートカットできる。

トチの木の花。

花のピンク色は、受粉することで出てくる色らしい。

たまたま、枝が下に伸びていたのでこんな近くで

見ることができた。

8時14分。ここからピーク770に到達する尾根に取り付く。

本格的な登りのはじまり。

今年はじめてのイワカガミ。白花にピンクのライン。

ツクバネソウもよく見ると

素敵なデザインだ。

ここからは結構な登り。

クロベの巨木がが狭い尾根に根を張っている。

虫はあまりいなく、エゾハルゼミが

さわさわと輪唱する。とても気持ちのいい季節だ。

遠くからポーポーというツツドリの声や

アカゲラかアオゲラのドラミングが耳を楽しませてくれる。

右手の木々の隙間から岩手山が見えた。

8時40分。登山道を緩く曲がって見上げて

爆笑してしまった。「どすこい」な大木。

たぶん、古株か何かの上に根を張り成長し

やがて土台となっていた古株か何かがなくなってしまったのだろう。

この辺りの木々はユニークな形が多く楽しませてくれる。

が、彼らにしてみれば、まっすぐに成長できない、

過酷な環境で根をはり枝を張ってきた結果なのだろう。

9時14分、新郡界分岐。

ムラサキヤシオと新緑が、きつい登りを癒す。

地味ながら草葉の影からオクエゾサイシンも

今が見頃。かわいいでしょ。

けど、何より励ましてくれるのは

食べごろのコシアブラ。

枝からいくつか芽が出るが、全部採ってしまうと

その樹が枯れてしまうので、気をつけましょう。

カタバミとツバメオモト。今年初。

10時8分、前山分岐。合流する道は確認できず。

きつい登りもここまで。

ルートはゆるく北西に向きを変え、沢尻岳に至る尾根歩きとなる。

残雪がときおり現れ、ひんやりとした涼をくれる。

地形図通り、期待通りのゆるやかな尾根歩き。

クロベの登山道は、背の低いブナの登山道になる。

コシアブラの奥にモッコが見える。

シラネアオイがちょうど、咲いたばかり。

緩やかな登山道は、シラネアオイ街道となっていた。

このあと、チゴユリ街道も待っていた。

緩やかながらも標高は上がり、ブナはそろそろ生育限界。

まるでリンゴの木のように、背の低い幹がうねったブナの

森が現れる。

草原が現れると、沢尻岳の1260mのピークはもうすぐ。

ここで単独の男性とすれ違っただけで

本日は入山者なし。

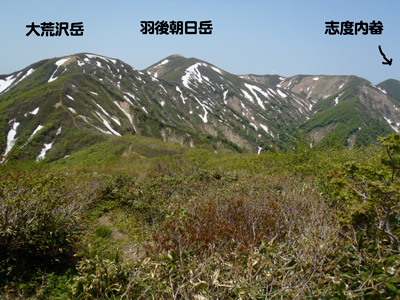

11時35分、沢尻岳。秋田県と岩手県の県境分岐だ。

本日は視界良好。南に和賀岳。

その手前を横切る稜線は、これから向かう縦走路だ。

そして次に向かうピーク大荒沢岳、その奥の羽後朝日岳、志度内畚が整列。

奥には秋田駒、森吉山もくっきりと見えた。

しばし展望を楽しんだら、大荒沢岳へ。

ここはサクラがようやく開花したばかり。

サクラと奥に羽後朝日岳。

さていよいよ次は大荒沢岳

Author:ばりこ 投稿一覧

こんにちは、ばりこです。

秋田県を中心に登山をはじめて二十ウン年。

2019年より登山ガイドとして

秋田の山々をご案内しております。

また気軽に登ることができるような

低山や里山もお気に入りです。

2022年から地元の里山を

りんご三山と命名。この山にちなんで

りんご三山友の会を設立しました。

山に親しんでもらえる活動をしております。

(公社)日本山岳ガイド協会認定登山ガイドSt.Ⅱ

著書:ばりこの秋田の山無茶修行

連載:SASSOUオンナの山みち

登山ガイドはもちろん、登山教室、地図読み教室なども開催しています!

コメントを書く