秋田駒ケ岳はこんな山

奥羽山脈の一座を成し、十和田八幡平国立公園の南端にある火山が秋田駒ケ岳だ。

秋田駒ケ岳という呼び名は、主峰男岳、最高峰の男女岳、女岳などこの一帯の山の総称。

深田久弥の日本百名山には選ばれなかったものの、その候補として上がっていたというだけあり、優れた景観と豊かな高山植物が織りなす花畑が魅力。

山頂付近は貴重な高山植物の宝庫となっており国天然記念物に指定されている。

八合目まで県道が伸びており、初心者にも登りやすい山として親しまれ特に花のシーズンには、入れ替わり立ち替わりに咲き揃う花々を目当てに、県内外から登山者が絶えない人気の山域。

初心者でも登れますか?

初心者で運動習慣ありとなしでは?

年代別では

運動習慣がなくても登れる場合がほとんど。

昔は運動をしていたという人でも、10年〜30年も運動から遠ざかっている場合は膝痛や筋肉疲労を感じやすいものの、ゆっくりペースならほぼ登ることができる。

また年代が上がるほどに心肺機能も低下していくので登るペースが早くなるほど登山が苦しい。

ランニングなど運動強度の高い運動習慣があればこの限りではない。

運動習慣がないこの年代の場合は、きついと感じる傾向が増加する。

膝痛、筋肉疲労のほか、心肺の負担がやや高い。

登るためのコツは

・準備運動

・ゆっくり登る

・早めの休憩と十分な水分とエネルギー補給

ただし運動習慣がある方なら比較的ラクに登れることが多い。

初心者におすすめの時期

7月上旬〜中旬ごろ

6月は雪の多い年では中旬まで、一部残雪がある。

残雪のある箇所は、巡視の人が毎年ステップを作ってくれるので通過に不便はないものの、凍っていたりすると滑りやすい。また慣れていない初心者だと、残雪があるだけで心理的に不安になることが多い。

こうした理由により、初心者がはじめて秋田駒に登るなら、残雪が消える7月ごろがより安心して登山を楽しむことができるだろう。

初心者のうちは、まわりに人が多いほど何かと安心だ。

分岐など方向が不安なときは尋ねることができるし、登山道の状況を教えてもらうこともできる。

何かアクシデントがあったとき、まわりに誰もいなかったらどうしようという不安がないことは大きいと思う。

梅雨も明け、晴天の割合も高まる時期。

チングルマなどは6月下旬ごろから見頃となるが、入れ替わりにコマクサが最盛期を迎える頃。

ニッコウキスゲやエゾツツジなど華やかな花で山腹が賑わう。

展望が良い日は遠くの高い山には残雪があり、青空と緑と白のコントラストが美しく見応えがある。

9月中旬〜下旬ごろ

比較的急登も少なく初心者にも登りやすい秋田駒ケ岳だが、夏場は熱中症のリスクが高い。

熱中症予防のひとつに、飲料を多く持つことが挙げられるがその分荷物も多くなってしまい、山登りに慣れない人には負担に感じることも。

また暑さによる発汗は、体に必要なミネラルなどの成分を奪いこれによってバテやすくなることも。9月の紅葉のシーズンになれば、涼しい気候となり登山の負担もぐっと軽減される。

ただし日の入り時刻が早まるため、早めの行動とスケジュール通りの行動を心がけたい。

秋田駒ケ岳に登るための服装と準備

気温について考え方

秋田駒ケ岳は最高峰の男女岳の標高が1,623m。

その取り付きとなる阿弥陀池で1,530mなので気温差は7.8℃。

そして麓の田沢湖駅付近が220mなので気温差は8.4℃。

従って、山頂付近の気温は

田沢湖駅付近で20℃であれば

・阿弥陀池の気温約12℃

・男女岳では気温約11.6℃

田沢湖駅付近で28℃であれば

・阿弥陀池の気温約20℃

・男女岳では気温約19.6℃

田沢湖駅付近で35℃であれば

・阿弥陀池の気温約27℃

・男女岳では気温約26.6℃

以上のようになる。

ただし標高100m上がれば気温が0.6℃下がるという、単純な算出で風による体感温度は考慮していない数字である。

実際には風などの影響で体感温度は変わってくる。

このため、気温と風力もチェックしてウエアを選ぶこと。

最近の夏は、秋田県でも平地で35℃を超える日が多い。

このような真夏日では、秋田駒ケ岳でも気温は25℃を超え、運動には適さない気温となる。

熱中症のリスクが大きいことを認識し、登山を見送るか、どうしても登るのなら十分な水分と塩分やミネラルを用意するなど対策する必要がある。

防寒着と防風のためのウエアが必要。

ウエアは体温調整しやすいよう、あまり厚くないものを複数枚レイヤリングし、都度脱ぎ着できるように。ウエア素材は速乾性の高い山用のものを。

雨や汗で体を濡らさないよう、レインウエアの手入れも山行前に行なっておく。

また冷え性の人はグローブや帽子も念の為保温性の高いものを用意する。

薄手のウエアを複数レイヤリングして、都度脱ぎ着して体温調整できるようにする。

ウエア素材は速乾性の高い山用のものを。

防風のためにレインウエアでは暑いので、薄手のウィンドウブレーカが重宝する。

寒暖差が大きくなる日は、あまり厚くない素材のウエアを複数枚レイヤリングして脱ぎ着して体温調整ができるようにする。

帽子やグローブも保温性の高いものを予備で用意する。

もっと詳しく!夏の装備(リンク参照)

夏場は熱中症対策が必須。この対策については鳥海山の登り方記事にも詳細にまとめてあるのでぜひ

ご参照を。

初心者におすすめのコースまずはここから!

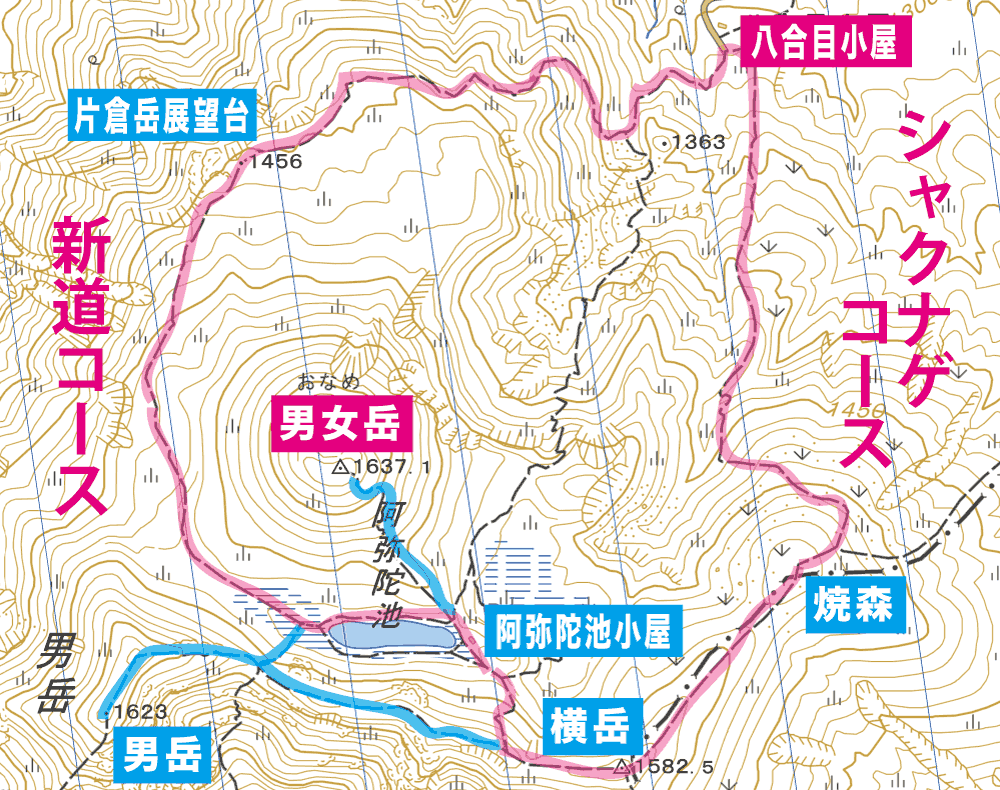

新道コース〜シャクナゲコース周回

概要とタイムスケジュール

秋田駒ケ岳に登るなら、まずはここからと言っていいほどポピュラーなコース。

展望はもちろん、高山植物が最も多く見られるゴージャスなコース。

なにより、全体になだらかなので登山初心者にも負担なく楽しめる。

レベル:★★★☆☆(初心者〜星3つ)

歩行距離:約6km

累積標高:約350m

歩行時間:約4時間(ゆっくりペース/休憩時間除く)

タイムスケジュール(ゆっくり)

アルパこまくさ==バス25分==八合目ーー40分ーー片倉岳展望台(赤土の広場)ーー45分ーー阿弥陀池避難小屋ーー30分ーー男女岳ーー20分ーー阿弥陀池避難小屋ーー30分ーー横岳ーー15分ーー焼森ーー1時間ーー八合目==バス25分==アルパこまくさ

植物に興味がある人なら、時間を多めに取っておくこと。

シーズン中は進む先々に花が咲いており思いのほか行程時間がかかってしまう。

登山口について

ハイシーズン中と土日祝日

登山口となる八合目は、6月1日の山開きからハイシーズン中は毎日、それ以外は土日祝日はマイカー規制となり、一般車の通行が制限される。

ハイシーズン:6月21日〜8月15日

規制時間帯:午前5時30分〜午後5時30分(10月は午前6時〜午後4時30分)

このためその期間は田沢湖高原温泉郷にあるアルパこまくさが、出発点となる。

・駐車場

アルパこまくさは240台の駐車可能。

ただし施設正面は施設利用者向けなので注意。また花のシーズンの週末などは、7時前から満車になることも。この場合は誘導員がいればその指示に従って駐車できる場所へ案内してもらう。

・トイレ

アルパこまくさのトイレが利用できる。洋式、水洗、ペーパーあり。

・売店

アルパこまくさ施設内にはモンベル商品の取り扱いもある。帽子やザックカバー、グローブなど忘れたときは重宝する。

ただし開店は9時から。

田沢湖高原温泉郷にはコンビニはないので、その手前で買い物は済ませたい。

ハイシーズン以外の平日と規制時間外

マイカー規制外となるため、マイカーやタクシーで八合目まで乗り入れる。定期バスの運行はない。

八合目までの県道は道幅が狭く、カーブが多いため見通しも悪い。

対向車に注意しながら進もう。

なお、マイカー規制対象日の規制時間外に乗り入れた場合、帰り時間がマイカー規制時間内であればバスと一緒に下ることになる。誘導員の指示に従うこと。

ハイシーズン:6月21日〜8月15日

規制時間帯:午前5時30分〜午後5時30分(10月は午前6時〜午後4時30分)

・トイレ

八合目避難小屋の別棟にある。洋式・和式、水洗、ペーパーあり。バリアフリートイレもあり。

協力金100円。

・売店

八合目小屋内にあり。オリジナルバッジ、手拭い、ティーシャツ、帽子のほか、スナックやカップラーメン、飲料、コーヒーなども。

アクセスについて

・マイカー

秋田市方面から

国道46号から国道341経由で田沢湖高原スキー場方面へ。

田沢湖高原温泉郷に入ると「秋田駒ケ岳八合目」、「アルパこまくさ」の標識が出てくる。

岩手県方面から

東北自動車道盛岡ICより秋田市方面へ国道46号を。

秋田県に入ったら国道341経由で田沢湖高原スキー場方面へ。

田沢湖高原温泉郷に入ると「秋田駒ケ岳八合目」、「アルパこまくさ」の標識が出てくる。

・公共交通機関

秋田市方面から

JR田沢湖駅下車、

羽後交通バス「乳頭線」または「駒ヶ岳線」で

「アルパこまくさ」下車。

秋田駅

6:09発秋田新幹線こまち〜田沢湖駅7:41着

〜田沢湖駅8:15発バス〜アルパこまくさ8:49

〜八合目9:14着

大曲駅

6:22発田沢湖線

〜田沢湖駅7:21着〜田沢湖駅8:15発バス〜アルパこまくさ8:49

〜八合目9:14着

盛岡市方面から

JR田沢湖駅下車、

羽後交通バス「乳頭線」または「駒ヶ岳線」で

「アルパこまくさ」下車。

盛岡駅

5:17発田沢湖線〜田沢湖駅6:06着

〜田沢湖駅6:33発バス〜アルパこまくさ7:07

〜八合目7:32着

雫石駅

5:34発田沢湖線〜田沢湖駅6:06着

〜田沢湖駅6:33発バス〜アルパこまくさ7:07

〜八合目7:32着

秋田駒ケ岳日帰り登山プランのコツ

時間配分

シーズン中や土日祝日はバス時刻に注意する。

バスは夕方まで運行するが、万が一乗り遅れた場合は車道を徒歩で下るか、八合目避難小屋に一泊することになる。

バスに間に合わず県道を歩いて下山する場合の歩く距離は、八合目小屋からアルパこまくさまでは約8キロほど。

宿泊する場合は避難小屋は水もトイレもあるので心強い。

もちろん電気はないので、せめて日帰りの予定でもヘッデンは用意しておく。

特に花が好きな人は花の数が多いため、なかなか進まなくなるので時間配分に注意してプランニングする。

引き返しポイント

花が見られるため、多少の雨風の天気でも決行することがあると思う。

このような場合、天気の変化に常に気を配り、どのような状況になったらどこで判断し引き返すか予め決めておく。

悪天時のこのコースでの引き返しポイントとしては

新道コースから阿弥陀池の木道が始まるポイント

特に強風の予報がある場合、阿弥陀池は風の通り道になりやすく急に風が強まる。

少し行けば小屋があるからと強行したくなるが、雨天の場合は木道が滑りやすくなり転倒のリスクが高まる。また、小屋からピストンするにもさらに風が強まると進退極まってしまう。

横岳からシャクナゲコース方面も風の影響を受けやすい。

秋田駒ケ岳入門コース:新道コース徹底解説

コース詳細

八合目避難小屋の正面、登山の案内板や水場のある広場から石畳の道がはじまる。

スタートしてすぐにクマに注意の看板があり、その看板の左に分岐があってこちらはシャクナゲコース方面。

どちらからも阿弥陀池へ到達することができる。

シーズン中はスタートしてすぐに登山道の両脇で、さっそく花が出迎えてくれる。

ハクサンチドリ、アカモノ、ショウジョウバカマ、ツマトリソウ、オオバキスミレ、夏が過ぎるとミヤマアキノキリンソウやリンドウ、ヤマハハコなどなど。

秋田駒ケ岳では300を超える植物が見られると言われるだけあって、花好きな人は出発早々すでに先に進まなくなるおそれも。

コースタイムはかなり余裕をもたせてプランニングしたい。

しばらく行くと左手に分岐があり、そちらに入っていくと目の前には荒々しい荒涼とした景色が広がる。

ここはかつての鉱山跡。

この山域が国定公園に指定される前は硫黄採掘がされていた名残。

ちなみにバスで登ってきた車道は、もともとはこの鉱山のために作られた道。

国定公園になってから現在の県道となった。

そしてこれから向かうコースが「新道」ということは、「旧道」があるわけなのだがその旧道とは、この鉱山跡地を横切って最短で阿弥陀池へ向かうコースがそれ。

ただし足場もあまり良くないので一般向きではない。

鉱山跡からいよいよ登りが始まる。

この先は6月下旬ごろまで山腹に雪が残る。

残雪をトラバースするときは、慎重に進もう。

シーズン中はステップが刻まれるが、早い時期だとステップの幅も狭い時があるので、6月上旬は念の為チェンスパイクや軽アイゼンがあると安心。

やがて登山道の土が赤くなったことに気づきながら登っていくと、広場に出る。

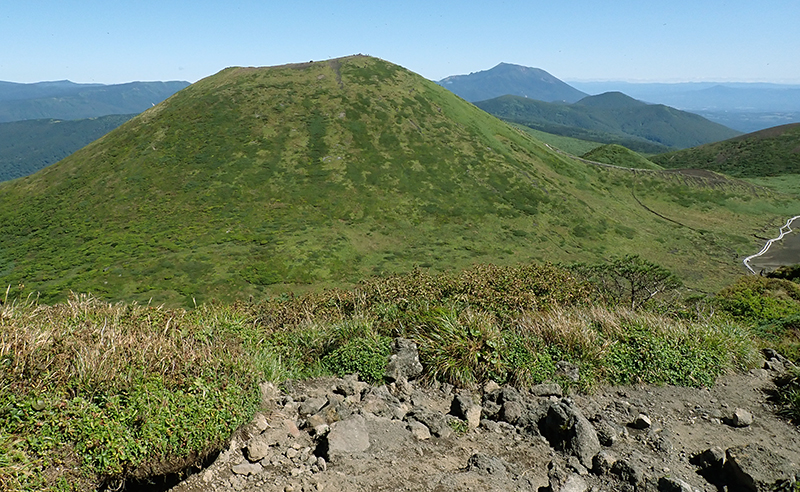

ここは片倉岳展望台。

別名赤土の広場とも呼ばれる。

晴れていれば眼下には田沢湖、振り返ると八幡平から乳頭山までの奥羽山脈の稜線が一望できるので一息入れるのにちょうどよい。。

広場の目の前に聳えるのが男女岳。秋田県で一番高い山だ。

ここからはこの男女岳の山裾をトラバースするなだらかな登山道を、阿弥陀池へ向かう。

晴れていると田沢湖や遠く鳥海山を展望しながら、そして次々に出迎える高山植物に何度も足を止めながらの行程となる。

阿弥陀池から男女岳

行手のやや右側に男岳が見えてくるとまもなく阿弥陀池に到着する。

灌木が途切れて木道が始まって、視界が開ける。

木道の先には阿弥陀池、その奥に阿弥陀池避難小屋。

左に男女岳、右に男岳と男岳から連なる馬の背。

阿弥陀池のまわりは一面が高山植物の御花畑で、国の天然記念物に指定されている。

阿弥陀池の手前で木道が分岐する。

男岳へ登るには、ここから右手の木道から。

男女岳へ登るならこのまままっすぐ進む。

阿弥陀池周辺はコルになっており、風が通りやすい地形だ。

風が強い日は、阿弥陀池まではなんとか進むことができても、木道に出たとたんに風が強まることも。

小屋があるからと無理して阿弥陀池へ進まず、このまま引き返す判断も必要な場所でもある。

風だけでなく雨で木道が濡れていると、転倒の危険も増す。

気象状況によっては阿弥陀池手前が進行の判断ポイントになる。

阿弥陀池避難小屋

小屋は二階建てになっており、2棟あるうちの一棟はトイレ。

ハイシーズンには、お昼時などはトイレに行列ができるので、団体登山者と行動時間が重ならないように調整することがお勧め。

小屋前や阿弥陀池周囲には休憩できる広場がある。

男女岳

小屋から男女岳へは登り20分ほど。

登山道は整備されており危険箇所は特にない。

必要最小限のものだけ持って山頂往復しても良い。

男女岳の登山道両脇は植物保護のためにも、木道や階段から外れないように。

階段が使いにくいからと避けてその脇を登る人がいるが、この行為は植物へのダメージになる。

人が踏みつけると裸地ができる。

裸地ができるとますますそこを歩く人が増え、ますます登山道が広がっていき植物の生息を妨げてしまう。

著しい危険があるなどの理由以外での、階段や登山道からの逸脱はやめよう。

裸地は植生破壊の一歩だと認識しよう。

山頂からは田沢湖や、男岳、女岳はもちろん、八幡平から岩手山までの稜線も一望できる。

秋田県の最高峰から、日本一深い湖の田沢湖を覗き込むのも一興だ。

阿弥陀池小屋からシャクナゲコースへ

この先は外輪の稜線をなだらかに横岳を目指す。

黒々とした大焼砂が見えてくるのもこのあたり。

大焼砂の斜面にはコマクサやタカネスミレが群生する。

時間に余裕があれば、大焼砂方面をくだってムーミン谷を巡り、男岳へ登り返すのも良い。

横岳は稜線の途中にあり、そこが山頂だと気づかないほどに登りがないまま到着する。

ここからシャクナゲコースは岩手県との県境づたいにしばらく進むことになる。

ハクサンシャクナゲやナナカマドなどの灌木を抜けるように登山道を進めば、名前の通り丸坊主の焼森が見えてくる。

砂礫のザレたやや歩きにくい道だが、コマクサやイワブクロ、タカネスミレなどの高山植物が自生している。

コマクサが登山道の近くで咲いてくれないからと言って、くれぐれも写真撮影などのためにロープを超えないように。

草もない裸地に見えてもその下には、これから顔を出そうとしている高山植物がスタンバイしているのだ。

不要な踏みつけが貴重な高山植物の数を減らし、写真を撮りたくても撮れないような遠くにしか咲くことができなくしてしまうのだ。

馬の背経由の場合

阿弥陀池から見上げる岩稜が馬の背だ。

やせ尾根の岩場歩きとなるので、慣れない人や初心者は経験者と一緒に通るのが安心。

阿弥陀池をいったん、男岳登頂コース方面へ木道を進む。

ひと登りして男岳のコルに上がる。

ここは秋田駒ケ岳の南カルデラの外輪山でもある。

谷底には馬場の小路があって通称をムーミン谷と呼ばれる人気スポット。

女岳と男岳の秋田から鳥海山が見えることも。

ここから馬の背がスタート。

岩場歩きだが特に難しい箇所はない。

風が強い日などは転倒や滑落のリスクが増すため、

状況をみて通過の判断を。

馬の背の岩稜は、

阿弥陀池小屋からの登山道と合流したところで終了する。

焼森は丸坊主の広い山頂で、ガスの日は進行方向がわからなくなりがち。

そんなときはロープを辿っていけば、登山道に出ることができる。

また、周囲に遮るもののない場所なので強風の影響を受けやすくもある。

焼森からザレた滑りやすい道を慎重に下っていけば谷間に入り、そこまで下ると風も止んでホッとできる。

途中、右手に分岐があり進めば湯森山へ至る道。

焼森からのザレ場はとにかく滑りやすいので、なるべく歩幅を小さくして歩くなど滑りにくい歩き方の工夫を。

焼森の直下に降り立ち、ザレ場を過ぎるとちょっとした休憩地がある。

ここから八合目の駐車場が見えるが、下山完了にはまだ1時間ほどかかる。

一息入れていこう。

この休憩地からは、急斜面の下りになる。

慣れていないと怖いと感じる人もいるが急がずゆっくり丁寧に下っていけば大丈夫。

左右のササなども掴んでバランスを取れるよう、手袋をしよう。

やがて沢音が聞こえてくるとこの急斜面も終了だ。

この沢は、6月中旬まで雪が残っていることが多く道迷いしやすい場所。

最近ではロープが張られるなど、迷わないよう目印が付けられていることも多いが、ロープなどの設置がない場合はこの沢を下っていかないよう、気をつけよう。

このコースで沢を下っていく箇所はない。

沢に出たらその対岸に登山道が必ずあると覚えておく。

この先は灌木から標高が下がるほどに樹高が高くなっていく。

樹林の向こうに乳頭山を眺めながら進む。

樹林のため花は少なくなるが、コケなど湿気を好む植物が多く見られますので、そうした小さな植物を探しながら歩くのも楽しいもの。

途中に鎖が設置されたやや急な下りが2箇所ある。

ロープなどは古くないか確認してから使うようにしよう。

やがてバスのエンジン音が聞こえてくると、木々の向こうに八合目小屋の屋根が見えてきて下山完了。

小屋前に引いた水で喉を潤してバスを待とう。

クマはいる?

クマはいるし目撃情報もある。

とくにガスで視界の悪いときや風の強いときなどは、互いに存在に気づきにくいので、クマ鈴など用意しよう。

とはいえパーティ全員が必要以上に鈴を鳴らす必要はない。

というのもクマの聴覚はヒトとは比べものにならないほど優れている。3人程度なら一つ。

5、6人なら前後で鳴らす程度でも良い。

ただし風の強い日などは、鈴の音が聞こえにくくなるので相応に対策を。

目撃情報が多いのがムーミン谷周辺だが、他の登山者が少ない日などは他のコースでも対策をしましょう。

まとめ

今回は初心者にもおすすめの人気コースを紹介した。

秋田駒ケ岳の魅力は、こうした初心者向けコースのほかにも南カルデラを周回する中級向けコースや、花の谷を尋ねる俗に言う「ムーミン谷」コース、古くからの信仰の道でもある生保内コースなど、多彩なこと。

そして花の豊富さ。初夏からは一週間ごとに花のメンバーが入れ替わるので何度でも登りたくなってしまう。

地方の山としては珍しく交通の便もいいところもうれしい。

ぜひ、一度のみならず2度3度と訪れてほしい山域である。

コメントを書く