比較的近場で、標高が低めの山ほどモチベーションに恵まれない。

貝吹岳もそんな山の一つだった。しかし、

先月、沢尻岳からモッコ岳に登ったとき

足元から秋田駒へとうねる稜線を目で辿り、山座同定などしながら

貝吹岳に登らなくてはと思った。

7時40分ごろ、秋田県側から仙岩トンネルを抜け、

その左側にある駐車スペースに到着。すでに、車が2台。

7時50分、ワカンを背負って出発。

ギャーギャーと、趣に欠ける鳴き声が森に響き渡る。

見上げれば、長い尾のカケスが忙しく飛び回っていた。

駐車場からしばらく、気持ちのいい残雪の森を横切って

緩い尾根を越える。尾根は雪が途切れ、薮である。

行きでは太い笹薮を難儀して薮こぎしたが、下山時に、この10mほど下に

薮が薄い場所があるのを知った。

薮を抜ければ、仙岩峠からピーク829に続く稜線の

鞍部を目指して広い谷を緩やかに登る。

崖下の谷は、雪崩も落ちきった後の様子。

安全と判断して、残雪がある谷を進む。

谷を抜けると、送電線の下に出る。

空間が開けて、秋田駒ヶ岳が間近に迫力だ。

この先、ルートは先日の万寿山に引き続き、

東北電力の管理ルートを使わせていただく。あの黄色い看板がその標。

カタクリの群落。早朝でまだ目覚めていない様子。

送電線の鉄塔がある稜線に上がる。

送電線の巡視路は、とても立派な登山道。

これを辿って、県境尾根を目指す。

巡視路は、ところどころ残雪が現れる。

キックステップで越えて行く。

貝吹岳が見えてきた。仙岩峠がある県境稜線まであと少し。

白樺の林が現れ、そこを抜けると、

細いブナの林。なだらかで気持ちがいい。

9時30分、稜線。真下を仙岩トンネルが走る。

そしてここが仙岩峠。

石碑には西南側が秋田領と刻まれる。

展望は抜群。秋田駒はもちろん、

遠く、岩手山までの稜線が一望できる。

先月、モッコ岳からも同じ方角で同じ稜線を遠くに眺めた。

ここまで来れば、山頂はすぐ。

実は、この山頂直下まで林道が伸びている。

崩壊している時もあるので、要注意ではあるが

見たところ、手入れも行き届いている。日当りもいいのでここでしばし休憩。

まんまるく、雪融け。

さて、山頂へ。送電線の鉄塔を過ぎて小ピークを超える。

小ピークを過ぎると、山頂直下のやや急な斜面に出る。

ちょっとの高度差である。キックステップで登る。

振り返れば高度が上がった分だけ、また展望が広がりを見せる。

岩手山に対峙して姫神の端正な三角形のシルエットも見える。

葉に包まれたカタクリの蕾。カタクリは葉っぱ一枚で7~8年を過ごし、

地下の鱗茎が育ったらもう一枚葉っぱを出して花が咲く、とは知っていたが

その葉っぱが蕾を守りながら地上に出てくるとは知らなかった。

植物にとって、いかに花を咲かすことが大仕事なのかが

ひしひしと感じられる光

景である。

景である。

見ればキクザキイチゲの蕾も、葉に守られて出て来ている。

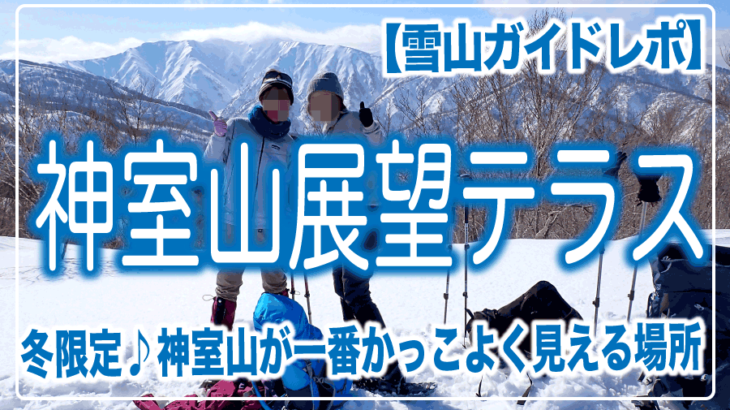

マイクロウェーブの反射板に到着。

これは二枚が向き合って、マイクロ波を飛ばす方向が調整される。

10時7分、山頂到着。

貝吹岳の、山頂周辺の人工物の多さが興ざめな気がして

敬遠していた山ではあるが、登ってみれば

送電線の鉄塔も、マイクロ波の反射板も

この山の景色として味がある。少なくともこれらも、日常の生活圏には

あまりない巨大な人工物であり、非日常感は山のそれと共通する。

山頂からは羽後朝日。大荒沢岳、沢尻岳、モッコ岳。

山頂から伸びる稜線上の地森のピークにも

マイクロ波の反射板がある。あちらは国土交通省のものだとか。

この稜線をたどれば、先月登ったモッコに至る。

そうなれば、ここから真昼山地の風鞍まで、

これまで私が歩いた稜線がつながることになる。

風鞍から真昼岳の峰越まで繋げば、さらに女神山まで稜線がつながる。

貝吹岳の山頂は狭い。そして本日は私の他にも4パーティー入山している。

あまり山頂でのんびりもできないので下山に取りかかる。

下山の目線で見ると、登山ルートには赤テープが結構目に着く。

そして意味深なバッテンに置かれた枝。

他にも一カ所、侵入注意的な印があっておそらく

山スキーでの下山でルートミスし勝ちな場所の目印なのだろう。

今シーズン初のエンレイソウ。とっても小さくて見落とすところだった。

カタクリの群落が満開。

今朝、閉じていた蕾だが下山時には全開になっていた。

11時10分、駐車場に戻る。約3時間半ほどのコースだった。

温泉はあねっこ温泉。昼なので空いていた。

が、そのそばにあるそば屋が並んでいたので、さらに盛岡方面へ足をのばす。

2軒目でやっとそばにありつけた。

凛庵(りんあん)。器がステキで、蕎麦も手打ちでとても美味しかった。

もちろん大盛りで。

コメントを書く