最近は登山前にスマホの地図アプリを使っている人も多いですね。

登山中のログを取ったり、消費カロリーが表示されたり、登頂記念バッジのようなものがもらえたりと、山の楽しみが広がります。

そしてこのアプリの一番のメリットは、登山者が現在地を容易に知ることができるという点ではないでしょうか。

道迷いしている状態というのは現在地がわからないことです。

スマホで現在地がわかることで、登山者は道迷いの不安がだいぶ小さくなりました。

けれどもなかには、地形図の読み方がわからない、という登山者も多いのではないでしょうか?

せっかく現在地がわかっても地形図が読めないと、どっちへ行けば正規ルートに戻れるのか読み取ることが難しいものです。

ここでは地形図を読むために、最低限押さえておきたいポイントをまとめております。

地形図を用意しよう。

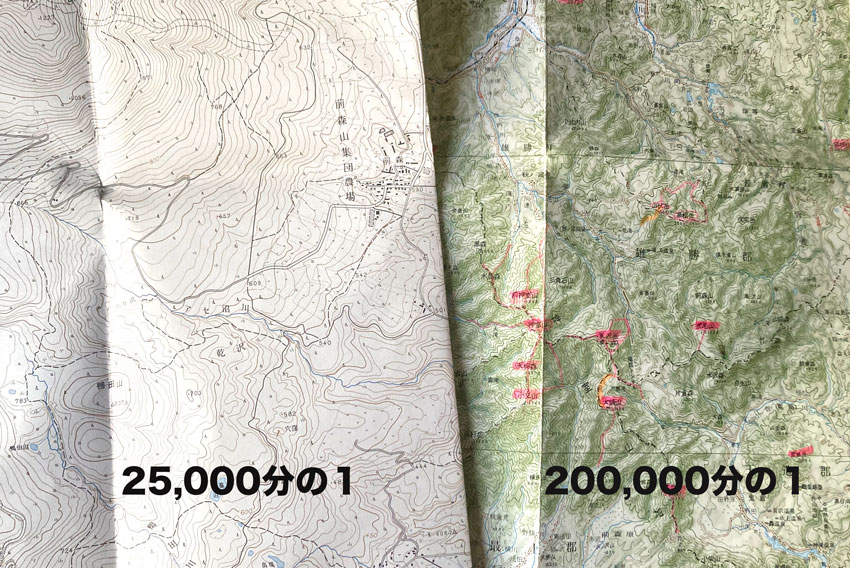

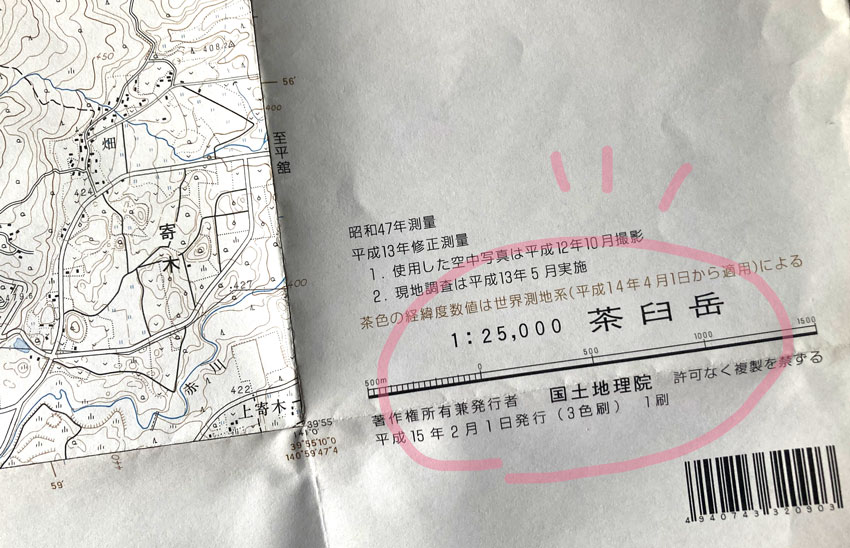

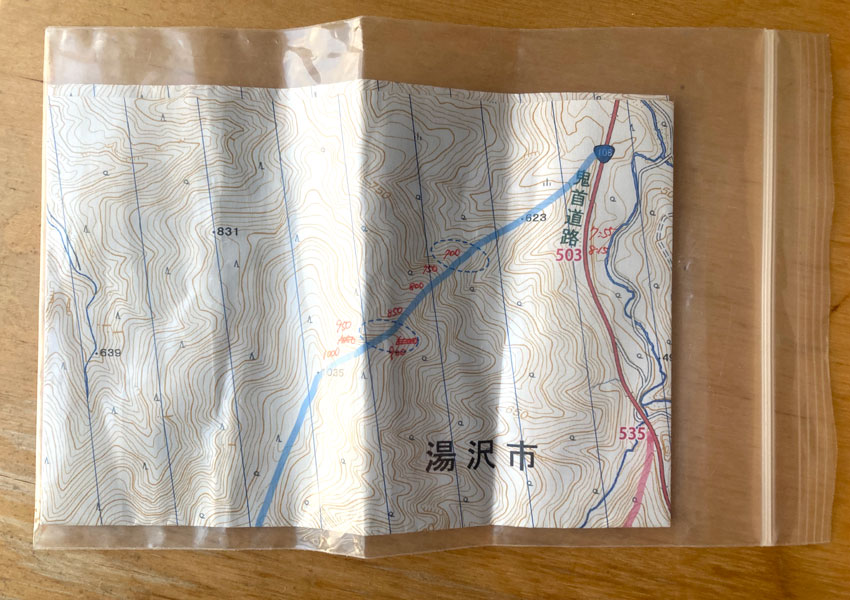

登山の基本は国土地理院の25,000分の1地形図。

まずはこの地形図を用意しましょう。

その入手方法は次の2通りです。

印刷した地形図

購入:書店や登山用品店、ネット注文。

※ネット注文の場合は到着まで1週間前後かかる場合があります。

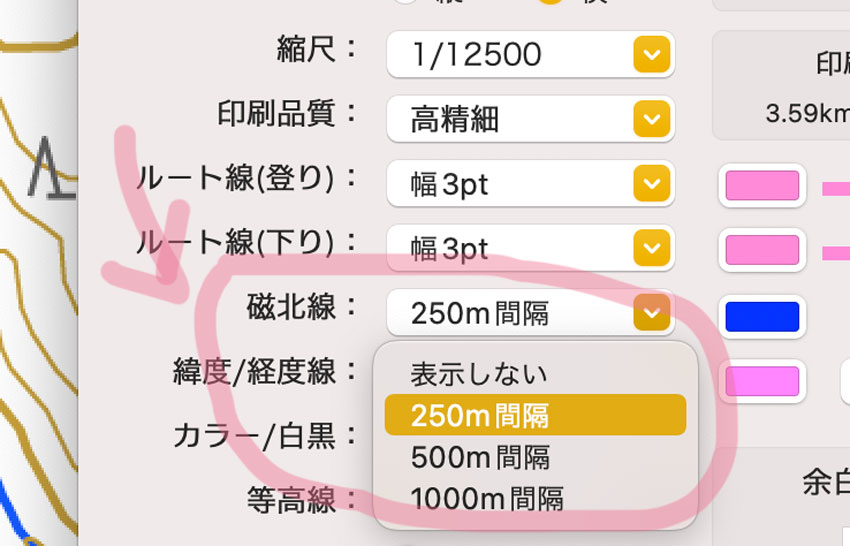

ウエブからダウンロード

無料なのでおすすめです。入手先:

・国土地理院電子web

・TrailNote(Mac向け)

・カシミール3D(ウィンドウズ向け)

アプリで見る

いろいろありますのでお気に入りを

スマホにダウンロードしましょう。

・スーパー地形図

・ジオグラフィカ

・YAMAP

・ヤマレコ

プリントできない場合は、なるべく大きな画面がおすすめです。

登山で覚えておきたい地図記号

地形図を広げると、一面の曲線といくつかの地図記号がありますね。

この地図記号のなかで、登山で主に見る記号が以下にあげたものです。

山に記されている徒歩道は登山道、と捉えて良いでしょう。

ときどき都府県界のラインと、見間違える人もいますので注意しましょう。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

https://www.gsi.go.jp/kohokocho/map-sign-tizukigou-2022-itiran.html

距離を測るには/簡単に地図上の距離を知るには

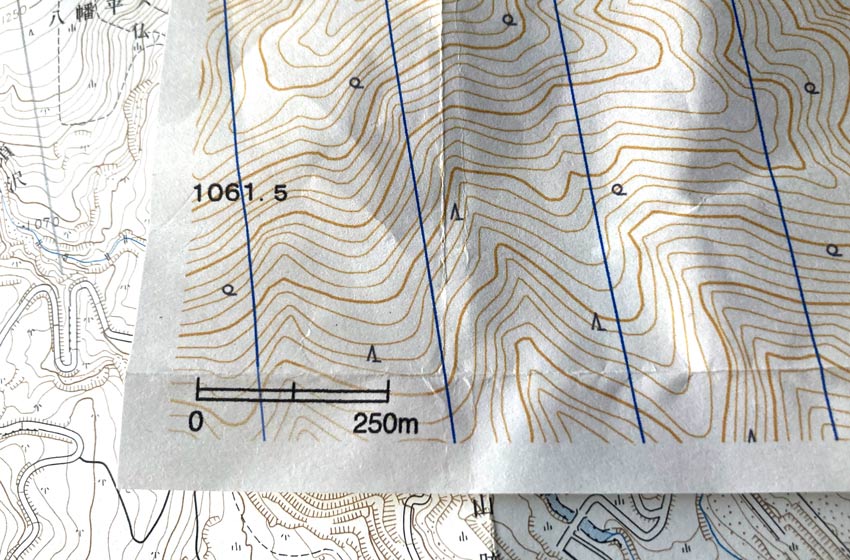

25,000分の一地形図では1センチあたり250mです。

1cm×25,000=25000cm=250mとなります。

5m×25,000=125,000cm=1,250mとなります。

等高線からわかること

|

|

等高線とは同じ標高を結んだ線のことで10m間隔で記されています。

つまり線と線の間には10mの高低差があるということです。

ご覧のように等高線には細い線と太い線の2種類あります。

細い線は主曲線で10mごと、太い線は計曲線で50mごとに記されます。

標高を数えるときに、この太い計曲線を使うことでいちいち10mごとに数える手間が省け、50、100、150というように素早くカウントできるので便利です。

山の地形はこの等高線で表されています。

つまり等高線を読むことが、地形図を読み山の地形を把握することにつながります。

斜度の緩急がわかる

地形図を見れば、等高線の間隔が狭い地形や、間隔が広い地形があります。

等高線は間隔が狭いほどその地形は急斜面で、逆に広ければ緩やかな地形です。

斜度が60°以上になれば崖マークで表されます。

登山コースを選ぶときも、なるべく等高線の間隔が広いほうが、ラクに登れるということがわかります。

標高がわかる

標高を知るには、等高線やピークの横に記されている数字を見ましょう。

例えばこの図の★の標高を知るとき、1450mという数字のある等高線から知りたいポイントまで等高線が7本あります。

主曲線は10mごと、ちょっと太めの計曲線は50mごとに引かれていますので、1450mの次の太い計曲線のところで1500mですね。

★印の場所はさらにそこから主曲線が2本分ありますので、つまり20mですね。

ということは★の標高は計曲線の1500mから20m プラスして、1520mの標高ということがわかります。

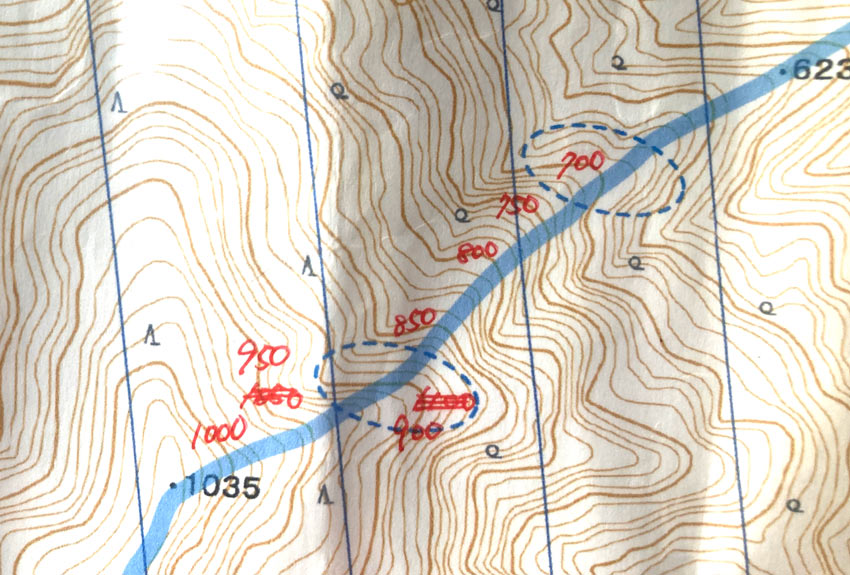

おすすめ小技

もしプリントした地形図を山に持っていくときは、コース付近に標高を書き入れると登山中のチェックが簡単です。

ピークが分かる

等高線が閉じた部分はピークを表しています。

たとえば山頂を見てみましょう。等高線が円形や楕円などの形で閉じていますね。

これがピークです。

ピークからは通常、尾根が3本派生しています。

尾根が分かる

尾根はピークから派生し、周囲よりも高い地形が連続している部分。

登山道のほとんどは、こうした尾根に付けられていることが多くなります。

連峰などピークとピークを結んで、その山脈の脊梁をなしている尾根を主稜線と呼びそこから分岐していく尾根を枝尾根(しおね)と呼びます。

谷(沢)が分かる

尾根と尾根に挟まれ、周りよりも低い地形が連続している部分です。

標高が下がるにつれ、他の谷(沢)と合流しやがて大きな河川に合流します。

尾根は標高が下がるほどに、いくつもの枝尾根に分岐し複雑になっていきますが、谷(沢)は逆に、標高が下がるほどに少なくなっていき、最終的には河川となって海へと注ぎ込みます。

水流を示す水色の着色がない場合でも、時期によっては沢になっている場合もあります。

等高線の落とし穴:隠れ地形もわかる

等高線は線と線の間の高低差が10mです。

このことはつまり、10m未満の地形は地形図では表現されていない、ということを示しています。

このように、高低差10m未満のため地形図には書き込まれていない地形のことを、隠れピークや隠れ尾根などと呼びます。

一般登山道では隠れピークなどがあっても、とくに問題はありません。

しかし積雪期や沢など、登山道のないルートを使うときこうした隠れ地形があることで、地形を読み間違えてルートロスをしてしまうこともありますので、注意が必要なポイントになります。

隠れピークの探し方教えます

地図読みに興味がありましたら勉強がてら隠れピークを探してみましょう。

ピークからは通常、3本の尾根が派生します。

この特徴を使って探します。

地形図を広げましょう。

もしピークがない地形から、3本の尾根が派生していたり、広いピークや尾根から3本以上の尾根が派生している場合、そこには10m未満の隠れピークがあることがほとんどです。

上の地形図の尾根は、一見なだらかで起伏のない尾根ですが枝尾根が派生するポイントに、10m未満の隠れピークがある可能性が高いです。

気軽に行けるような近所の低山などの地形図を使って、実際の現場で検証してみると面白いですよ。

雨で高い山に行けない日など、地形図片手に低山歩きをしてみましょう。

地図読みで登山道のない山へ

ここまで地形図のお話をしてナンですが、登山中に地形図を広げることは一般道を使っている場合はほぼありません。

それではいつ使うのでしょう?

地形図が活用するのは次の3つ。

2、登山計画段階

3、登山道のないルート

登山中に地図読みを活用するのは、なんと言っても積雪期登山や沢登りです。

地形図とコンパスを使って、ルートを確認しながら登ります。

雪山では、自由にルートを作ることができますので、入山前に地形図を見ながらルートをあれこれと検討するのも山の楽しみのひとつ。

実際に登らなくても等高線を眺めて、オリジナルルートを作ってみるのも地図読みの練習にとってもおすすめ!

こちらは雪山ルート戦略の覚え書き記事です。

コメントを書く