山の雷は怖いもの。

山のベテランや先輩に、そんなふうに教えられた人も多いはず。

けれどなんで怖いのか、ピンと来ていない人も多いのではないでしょうか。

山のスキルアップは、リスクを知ることなしにはありえません。

ここでは雷について、どんな雷があるのか、予想のポイント遭ったらどうするについて見てみましょう!

【熱雷】【界雷】【熱界雷】警戒したい3つの雷

雷にも種類があるんです。

この雷の種類を知ることは行動判断をするときに役立ちます。

ぜひ覚えてみてください。

ここでは山で警戒すべき3種類を説明しますね。

違いはそのでき方です。

でき方がわかると、どんなときに発生するのか予測が立てやすくなります。

それでは詳しく見てみましょう!

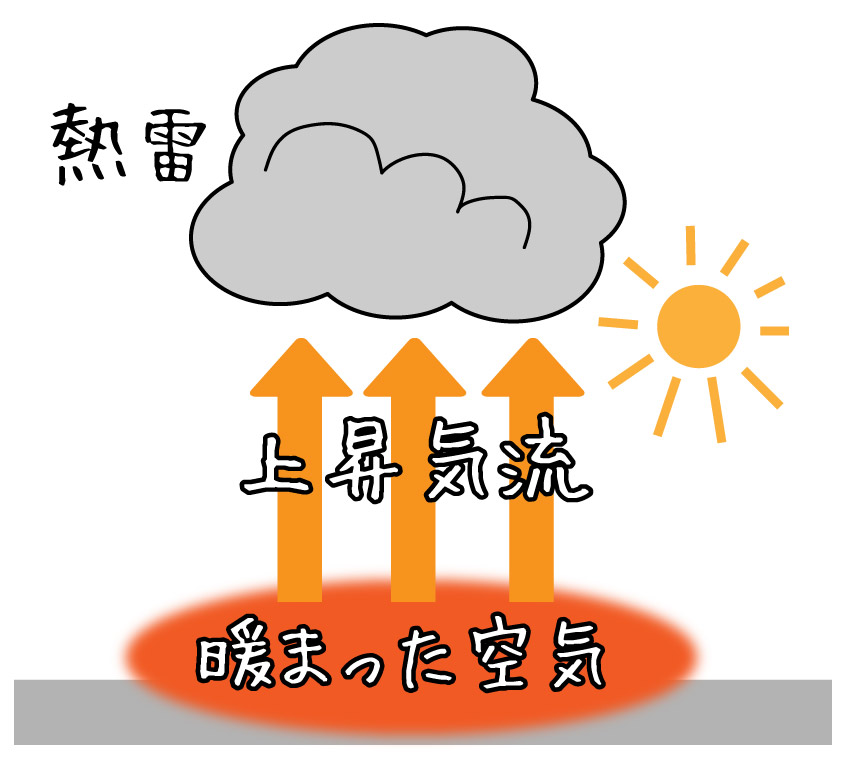

その1【熱雷】

熱雷は夏の昼過ぎから夕方に注意!

熱雷は発生しやすい時間帯や、発生しやすい場所がだいたい決まっているので避けやすい雷とも言えます。

どうやってできるのでしょう。

夏など気温の高い日は、地表の空気が温められますね。

空気は暖まると軽くなるので、これが上へ上へと上昇しはじめます。

これが上昇気流というものです。

上昇するにつれて周りの空気に冷やされていき、通常は4000mほどで周りの空気と同じ温度になって、上昇は止まります。

このとき見られる、モクモクとした夏の雲が積雲です。

ところが上空の気温が上昇していく空気よりも低いと、どんどんさらに上昇していき積乱雲に発達します。

いわゆる入道雲です。

そして雷雲というヤツです。

夕立を降らす雲でもあります。

このようなでき方なので、熱雷の発生しやすい時間帯は昼過ぎから夕方にかけて。

発生しやすい場所も、気温が上昇しやすい内陸や盆地の低山になります。

富士山や鳥海山など、標高の高い山ではあまり発生することは少ないようです。

夏の内陸の低山に出かけるときは、気温の高い日は熱雷に要注意ですね。

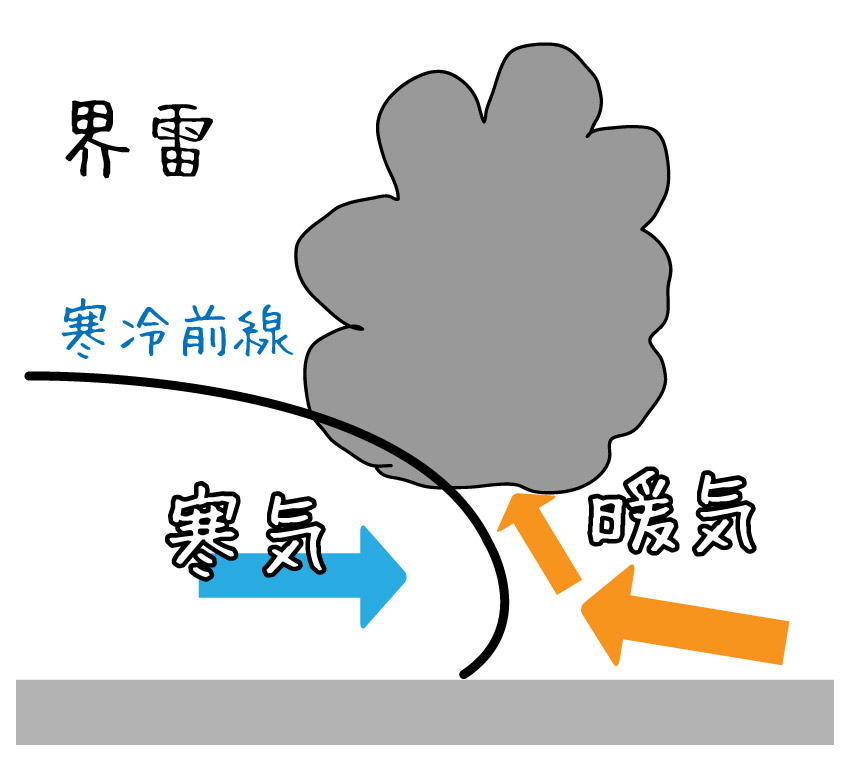

その2【界雷】

界雷は前線や低気圧の動きに注意!

発生が予測しやすいのがこの界雷です。

寒冷前線は寒気の上に暖気がのっかることで、上昇気流となって積乱雲が発達しやすくなります。

つまり雷雲ができやすくなるのですね。

また上空に寒気を伴った低気圧も雷雲が発達しやすいので、注意しましょう。

これが寒冷低気圧です。

寒冷低気圧は、天気図をみれば前線を伴わないちっこい低気圧なので、なんだか見過ごしてしまいますが要注意です。

界雷は天気図や天気概況をチェックし、前線や低気圧がいつ通過するかがわかれば避けることが容易な雷です。

その3:ラスボス【熱界雷】

熱雷と界雷の両方の気質を持つ大規模な雷

熱界雷は最大級の警戒を!

もっとも警戒が必要な雷が熱界雷。

これは熱雷と界雷の二つの性質が合わさった雷です。

やっかいなことに規模も大きいうえ、広範囲で長時間にわたって暴れます。

熱雷なら午後、界雷なら前線が通過すればなどという限定もなく、どの時間帯でも発生します。

それではどう予想できるのでしょうか。

ポイントは天気図や気象予報士の天気概況。

次のようなワードに注意しましょう。

・上空に寒気を伴った低気圧

・前線を伴わない低気圧

これらは寒冷低気圧で、動きが遅いため悪天が2〜3日続く傾向があるのもこの雷の特徴。

雷がおさまったと思っても、またゴロピカ再開することも。

ホントやっかいなヤツです。

寒冷低気圧はその東〜南東に積乱雲が発達しやすくなります。

もし登る山域がその低気圧の東〜南東側にあるときは、しばらく雷雨が続くものとして警戒が必要です。

また日本海から寒冷前線や停滞前線が南下するときも、暖かく湿った空気が前線に流れ込みやすく積乱雲が発達しやすくなります。

山での遭難が発生しやすい気象条件ですので、無理な計画や行動は厳禁です。

雷を避けるには

1)気象予報士のワードに注意する

雷を避けるため、天気図や高層天気図と睨めっこするのもいいですが毎回それでは疲れます。

それではどんなふうにチェックしたらいいでしょう。

気象予報士が天気概況で次のワードを使うときは雷に警戒し、場合によっては予定の山域周辺を天気図などから予想しましょう。

警戒ワード

・上空に寒気があって大気の状態が不安定

・暖かく湿った空気が流れ込み

気象予報士がこのワードを口にしたときは、必ずといっていいほど「発雷確率が高まる」と注意を呼びかけているはずです。

さらに詳しく確認したいときは予定の山域が

・熱雷が発生しやすいか

・寒冷低気圧の東から南東に入っていないか

・日本海に寒冷前線や停滞前線がないか

などをチェックしましょう。

2)アプリを活用する

もっと手軽に確認するには、山岳天気アプリを活用しましょう。

目的の山域の発雷確率を予報しているサービスもあります。

3)現地でゴロゴロ聞こえたら

雷までの距離は?どのくらいの時間でこっちに来る?

山で雷に遭ってしまったら

遭わないことが一番です。

山で雷に遭った場合こうすれば良いという確実な安全策はなく、被害リスクをできるだけ軽減させる対策を取ることになります。

金具を外せ?

一昔前は雷を避けるには、身につけている金具をはずせと言われました。

雷は電気だから、電気を通しやすい物質を外せば落雷しないという根拠からのようです。

しかし昨今では様々な検証結果から、金属があってもなくても条件がそろえば落雷することが分かっています。

雷が落ちやすいもの

高いところに落ちる、と言われるように雷が落ちやすい条件があります。

避難する場所

山小屋があればそこへ逃げ込むのが一番ですが、そうもいかないときはどこへ逃げ込めばいいのでしょう。

樹林帯なら、じぶんよりも高い樹木があるので、安心できそう?

ところがそうでもないんです。

すぐ近くの高木に落雷したら、その電流が幹や枝などを伝わって近くにいる人間にも伝わることがあります。

もし樹林帯にいるならば高い木からは離れること。

ではどのくらい離れればいいのでしょうか。

目安は樹木の高さの半分以上の距離です。

10mの樹高ならばその根本から5m以上離れます。

またその樹木を避雷針にする場合、樹木のてっぺんを45度以上の角度で見上げる範囲に

いましょう。

なお5m未満の樹木は避雷針にはなりません。

屋外で避難中の姿勢

どのくらいじっとしていればいいの?

積乱雲が雷を発生させている時間は、15分〜30分程度のようです。

もしも運悪く雷雲に捕まったら辛抱強く待ちましょう。

ただし熱界雷の場合はいくつもの雷雲が発生します。

雷がおさまったら次の雷が来ないうちに、すみやかに少しでも安全なところへ避難しましょう。

まとめ

山の雷は遭ったらどうするではなく遭わないことです。

気象予報で

・上空に寒気

・暖かく湿った空気

という警戒ワードが出た時は大気が不安定になり雷雲が発生します。

雷については楽観的な解釈はせず、おとなしく雷の危険のない山域へ変更するか、下界にいることをおすすめします。

コメントを書く