秋田県仙北平野の東にそびえる、

特徴的なふたコブの形の山が真昼岳。

標高1059m。標高は低めかもしれないが

厳しい気候のため

森林限界が低く、稜線からの展望が

すっきりとして気持ちがいい。

この季節、県内屈指の穀倉地帯でもある、

仙北平野の水田に水が張られると

一面が水鏡となって、青空を

反射して美しい。

ちなみに「水鏡」はようやく

水田に水が張られはじめたところで

水と土がまだモザイク状。

来週にはだいぶ「満タン」になるかと思います。

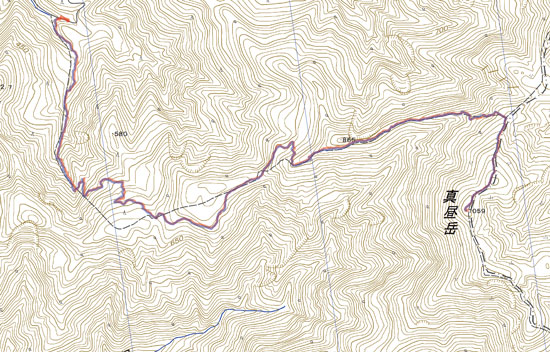

本日は赤倉コースから往復してきた。

4月、2018年に整備された大浅沢新道を

ヤセツルまで登って以来の真昼山地である。

===コースタイム=====

08:28 赤倉口スタート

09:27 石台

0936 新道との分岐

10:26 ヤセヅル

11:00 峰越との分岐

11:18 山頂

12:15 下山開始

14:13 下山完了

昨日までは

鳥海山へ行く気まんまんだったが

何だか、ぶなの新緑の森を

ツツドリの声を聞きながらぶらぶらと

歩きたくなったのだ。

単独行ならでは気まぐれで

真昼岳登山口にやってきた。

今日は登山口までクルマが

入れたので林道歩きが省略できて

ラッキー。

登山口にはおいしい水場がある。

山頂まで2時間40分。

のんびり歩くつもりだから3時間は

かけて登るつもりだ。

今の所、山菜採りらしき

軽トラが2台あるばかりで登山者は

いない模様。

30分近く、沢沿の道を行く。

アズマシロガネソウがたくさん。

これはこのあたりが北限だ。

ニリンソウは珍しく

トリカブトとの共演はなく。

そしてオトメエンゴサクが見頃だ。

紫色から青、水色までバリエーション豊かな

青の色彩が美しい。

沢沿いの道は、

何度も渡渉を繰り返しながら

ゆる〜く登っていく。

コゴミはだいぶ大きくなっていた。

タコ入道のブナを越え、

雪が谷に出てくると

沢水の音がだいぶ静かになる。

シラネアオイの蕾。

もしや音動岳のシラネアオイが

咲いていないかなと期待していたが

この山域ではようやく

出始めたばかりの様子だ。

カタクリがようやく咲きはじめている。

ようやく沢筋から解放され、

主稜線からの枝尾根目指して

山腹をつめていく。

地形図では、500mの地点から

670mの小ピークまで直登のラインが

引かれているが、

実際はかな〜りゆるく巻道になっていて、

670mピークは踏まず鞍部に出る。

ちらほらとブナが出てきて

林床にはシラネアオイ、スミレ

タケシマラン、ツルアリドオシの実、

ウスバサイシンの地味な花。

石台。

登山口から約1時間。

写真ばかり撮っているのでだいぶ

遅いタイムだ。

石台から先はブナ林となる。

どこからか、ぽぽぽぽぽ、と

ツツドリの声が長閑に響く。ああ、春だ。

石台から10分ほどで

大浅沢新道との分岐があった。

善知鳥新道とあるが、たぶん

大浅沢新道のことだろう。どっちが

正式名称なんだろう?

ちらほらと雪も出てきた。

あちらの杉の木のあたりが、

670の小ピーク方面。

大浅沢新道から、3月に登ってきたとき

あの杉林付近を通ってきた。

真昼ブナ林。

この界隈のブナは二次林の

若いブナ林だ。

春から初夏はこのブナ林に来たくなるのだ。

春の芽吹きには

ぽぽぽぽぽの、ツツドリの声が

BGM。

そして初夏には

グリーンシャワーとともに

降り注ぐようなハルゼミの輪唱が

BGMだ。

登山道脇にはイワウチワが

咲いたばかりだった。

新緑と、イワウチワの回廊となっていた。

小ピークを巻いて鞍部から稜線を

今度は北側に回り込むようにして

登山道が続く。

一部、崩壊しそうな巻道の途中で

視界がひらけ、下界が見える。

稜線に向かって山腹を上がっていく。

雪が出てきて、

途中で追い越していった男性が

引き返してきた。

雪で滑って歩きにくいのでとのこと。

シューズがトレランっぽかったので

さすがに、残雪には向かないのだろう。

ショウジョウバカマが咲き始める。

ヤセヅル手前の巻道。

積雪期にはこの上の稜線上を

歩いていく。

4月にきた時はお化けのような

雪庇があったが、もうこの通り。

ヤセヅルの上もこの程度だ。

ここさえ通過できれば、あとは

残雪の状態で悩まされることはないだろう。

奥には真昼岳の山頂と、

小屋がポツンと見えている。

あちらは音動岳。

登山道はときおり雪の下になるが

迷うほどではなかった。

このえぐれた登山道になれば

稜線はもうすぐだ。

11時、稜線に出る。

真昼岳山頂は

あのピークのもう少し奥。

登山道はショウジョウバカマ街道に。

途中からはキクザキイチゲ街道に。

途中、ヒメイチゲも

ひっそりとだがそれなりに

たくさん咲いていた。

さあ、あと一息だ。

きょうはどうやら誰もいない。

小屋もあるしのんびりしようっと。

振り返ると

音動岳の奥には和賀岳の姿。

この稜線はあの和賀岳まで続き

さらにその先へと続くのだ。

羽後朝日の部名垂沢から、

ここ真昼岳まで、そして

女神山を美郷町までの稜線を

昨年すべて繋げた。

この山域は、周回コースが取れるので

細切れでもそうやって

稜線踏破をすることができるのだ。

登山口からちょうど3時間で山頂。

誰もいない。

ブナの峰走りがよくわかる。

きょうは大気は霞がかかっていて

すっきりとは展望できないが

春らしいといえば風情がある。

山頂からの高度感がなかなか。

こちらは善知鳥口方面の谷だ。

あいにく小屋の戸が壊れていて

開かなかった。

小屋の前でランチとする。

見晴らしがよくていい。

水田には今週あたりから水が

引かれはじめている。

まだ10%ぐらいといったところか。

来週ぐらいからかな。水鏡になるのは。

山頂から稜線付近の花。

小屋まわりにあったスミレ。

稜線上のヒメイチゲ。

稜線からすこし下りて、ヤセヅル付近の

イワナシ。

ランチを終えたところで

小屋の関係者の人が登ってきた。

小屋の戸が開かないとの

情報があったようで、確認に来たとのこと。

早めに対処していただけそう。

気さくな方だったので、

その方から真昼山地の

コースなどいろいろ教えてもらう。

聞けば、矢留山岳会の会長のS藤さんと

知り合いの人だった。

世間って狭い。

山頂が狭いのか。

さて、下山。

音動岳のシラネアオイはまだ早そう。

やはり20日ぐらいが狙い目か。

登山道には雪解け水が流れている。

落ち葉が多いので、靴が

ドロドロにならずに済む。

ヤセヅルをすぎての崩壊地。

積雪期にはあの上から

ヤセヅルを見下ろしたことを

思い出す。

カサカサと落ち葉の音と

遠くツツドリの声、ときおりキツツキの

ドラミング。

深呼吸すると空気がやわらかで

甘い香りがする。

ちょうど、湧き水の軟水に感じるような

甘みに似た香りだ。

マンサク。

登りでは閉じていたカタバミが

午後の日差しに咲きはじめている。

アズマシロガネソウも

花びらを開いていた。

[…] 昨日の土曜日、真昼岳の赤倉コースをブナの新緑目当てに歩いた。真昼岳の山腹のブナ林は、素直にまっすぐに幹を伸ばした若いブナがほとんど。 […]